こんにちは。

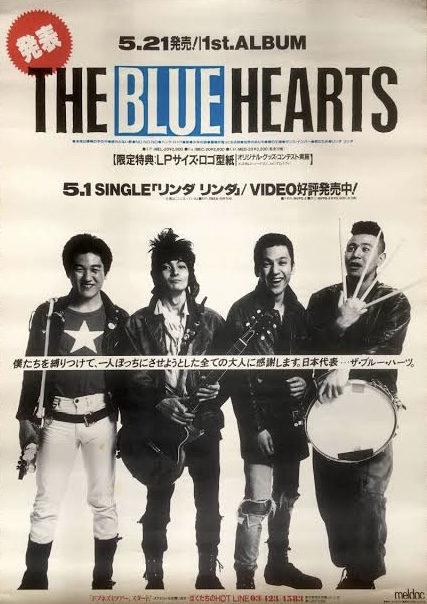

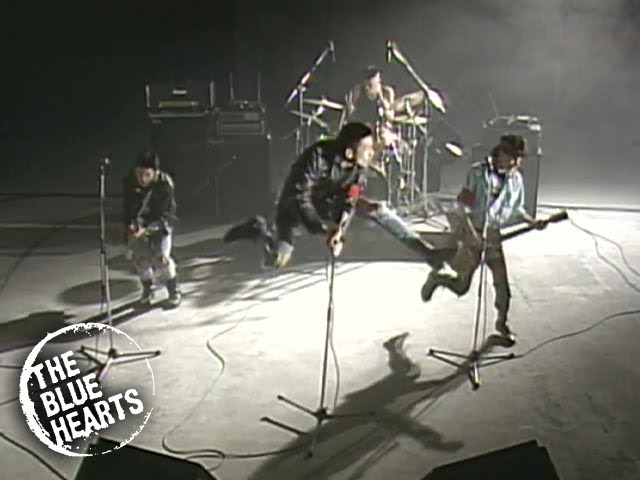

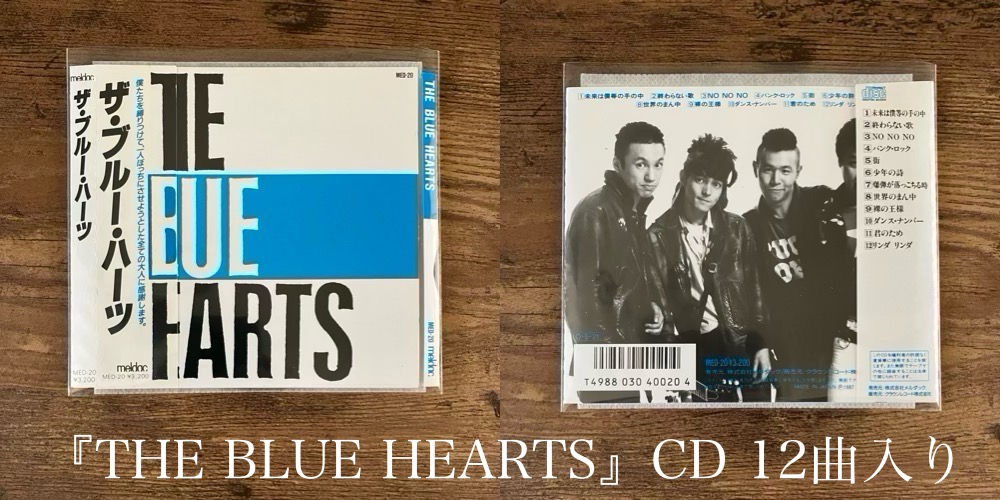

『THE BLUE HEARTS』は1987年リリースのブルーハーツのファーストアルバムです。

日本が誇るパンクの大名盤。

ブルーハーツならまずこれを聴くべきというほどの説得力のあるアルバムです。

同時に楽曲のインパクトとバンドの破壊力があり、私たちの心をぶん殴ってくるほどの刺激に満ちています!

結論 : パンクロックはやさしくて真面目だ。

意外にもブルーハーツはこの1stアルバム以降はパンク一辺倒ではない、音楽性豊かな引き出しの多さを持ったバンドになっていった印象があります。

それでいて根底にはしっかりパンクの精神性があって、それがブルーハーツの魅力です。

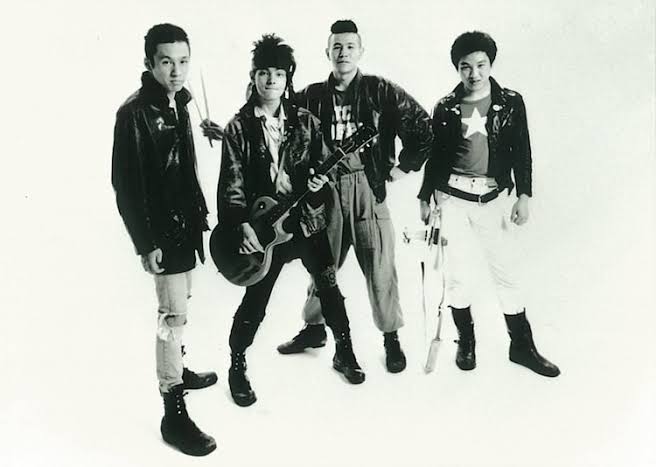

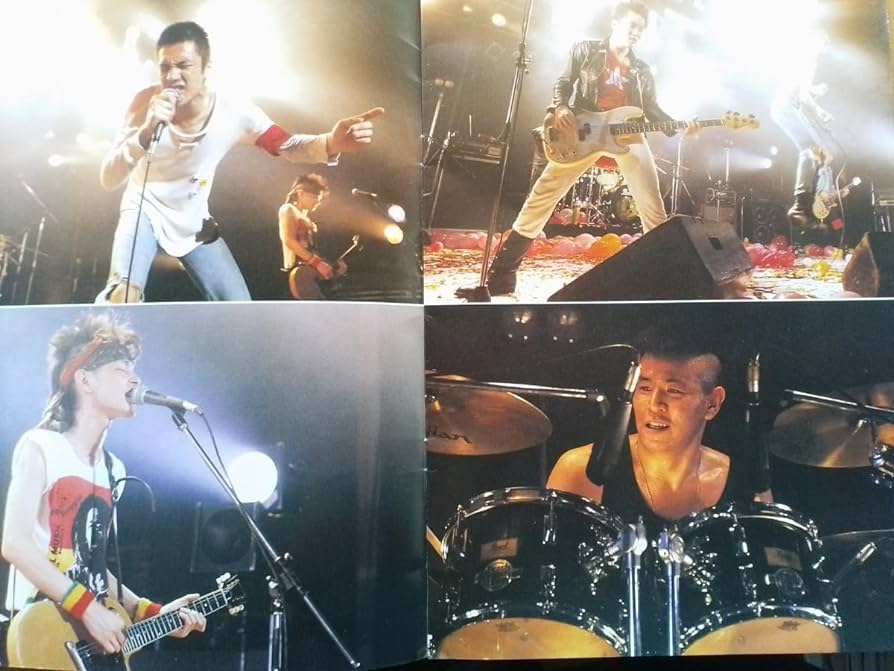

歴史に名を残す4人は

真島昌利:ギター

河口純之助:ベース

梶原徹夜:ドラム

ブルーハーツは1985〜1995年まで活動しました。

THE BLUE HEARTS/THE BLUE HEARTS(1987)

THE BLUE HEARTS(ザ・ブルーハーツ)は1987年5月21日にリリースされた1枚目のアルバムです。

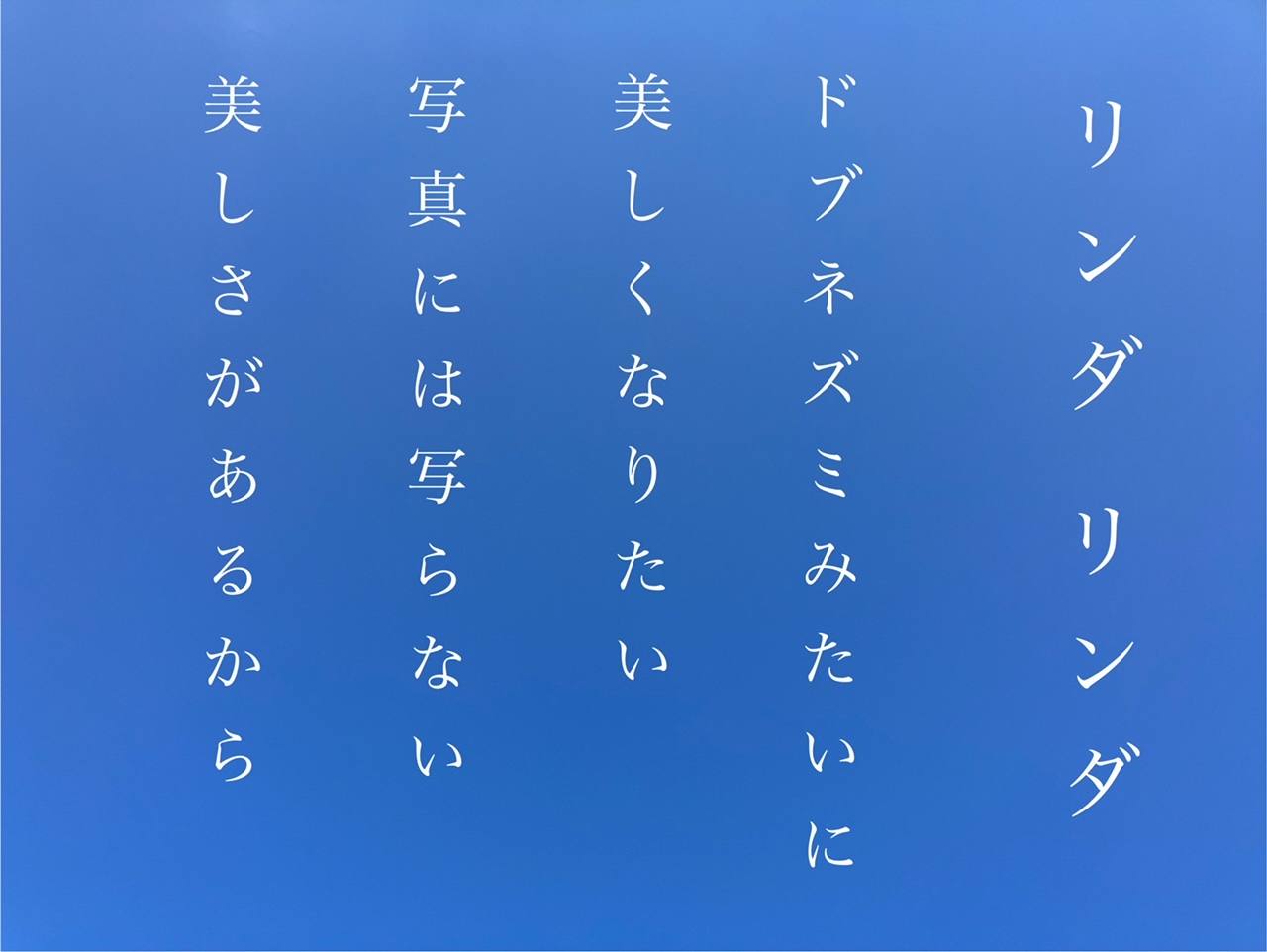

アルバム発売直前の5月1日にはメジャー1stシングル「リンダ リンダ」を発表しました。

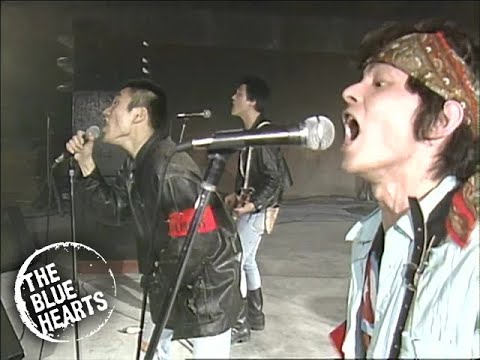

ザ・ブルーハーツ、こんなにエネルギーに満ち溢れた音楽は他にありません。

真ん中にはやさしさと誠実さがあります。

これをパンクと言っていいのか?というドギツイ系のパンクスたちの意見もありますが、親しみやすさがあり、棘もあり、自分自身とかけ離れていないリアリティがあるので私は完全にパンクロックと認識しています。

爆発的な反骨精神はピカイチです。それを根底に持ちながら、曲の良さも、勢いや疾走感も、溢れ出すエネルギーもこの『THE BLUE HEARTS』に詰まっています。

間違いなく「伝説」の名盤。

・度を超えたシンプルな演奏

・刺激的で“繊細”な歌詞

・曖昧さは一切なく真面目さがある

・日本の誇る“同調圧力”は通用しない

潔く短い曲のオンパレードで、アルバムまるごと全12曲を聴いても33分59秒しかありません。

マッハ50で駆け抜けます。

聴こえる音としては粗いパンクロックですが、歌詞には非常に繊細な感性が突出しているからこそ胸の奥に刺さります。

『THE BLUE HEARTS』収録曲

1.未来は僕等の手の中

2.終わらない歌

3.NO NO NO

4.パンク・ロック

5.街

6.少年の詩

7.爆弾が落っこちる時

8.世界のまん中

9.裸の王様

10.ダンス・ナンバー

11.君のため

12.リンダ リンダ

全12曲、34分です。

私はブルーハーツの全8枚のオリジナルアルバムの中でこの1stアルバムが一番に印象深いのと、他のどのアルバムよりも「生き方」や「考え方」に影響を受けた自覚があります。

深い感受性が一番前に出た歌詞が、ハイセンスなメロディに乗って「歌」になり、そのシンプルな音がダイレクトに心に響きます。

初めて聴いたその時が若ければ若いほどに心に響くのかもしれませんが、ある程度の歳を重ねた今聴いてもアルバムから伝わる凄まじい興奮は何も変わりません。

いつでも初期衝動が蘇ります。

何度か聴くと割と早い段階で、曲順も歌詞もメロディも記憶してしまえる強すぎるインパクトがあります。

ギターなんか音が歪みすぎて聴き取りにくさがあるほどの、パンクロックらしい大胆な音が特徴です。

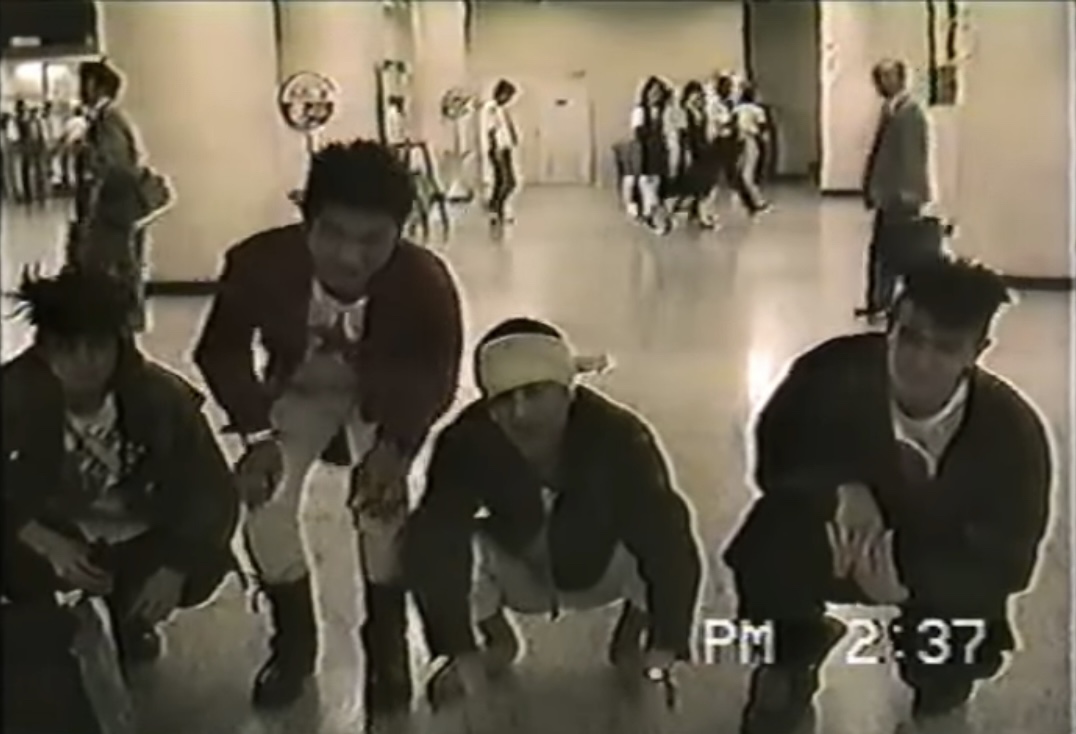

1987年2月、まだ1stシングル「リンダ リンダ」発表前のブルーハーツ。

ヒロト「こんにちは、ザ・ブルーハーツです。え〜、今日は大阪と京都、2日間ライブやって、え〜帰り道です。何か感想は?」

梶くん「はい。とても楽しくライブ出来ました。」

ヒロト「そして、僕はジミヘンのマネをしたのに全然ウケませんでした。河ちゃんはどうかな?」

河ちゃん (おちゃらけたポーズ)

ヒロト「7月の4日に野音も頑張ります。え〜それから、ちょっとしたニュースがありまして、、、」

梶くん「9月のね、26、27日に野音の2DAYS決定しました。」

ヒロト「あのぉ、今回、みんな、あの、わあっと人気が出てきたから9月にもやります。」

マーシー (目を見開きうなずいて、品のある笑顔)

全員、無敵を感じさせる笑顔が印象的です。

それぞれ全然違う個性がある4人が集まって、バンドという一つの行き先へ向くワクワク感が伝わってきました。

マーシーはやっぱり余計な事は言いません。

シングル曲はメジャー1stシングル「リンダ リンダ」が収録されています。アルバムに収録されたのは、とてつもなくシンプルなアルバムバージョンです。

一方、シングルバージョンはポップス感のような聴きやすさが強調されたアレンジ。一般的に聴いたことがあるのはシンプルなアルバムバージョンの方だと思われます。

「リンダ リンダ」のシングル盤のカップリングにはマーシー作のレジストソング「僕はここに立っているよ」が収録されました。本作には未収録。

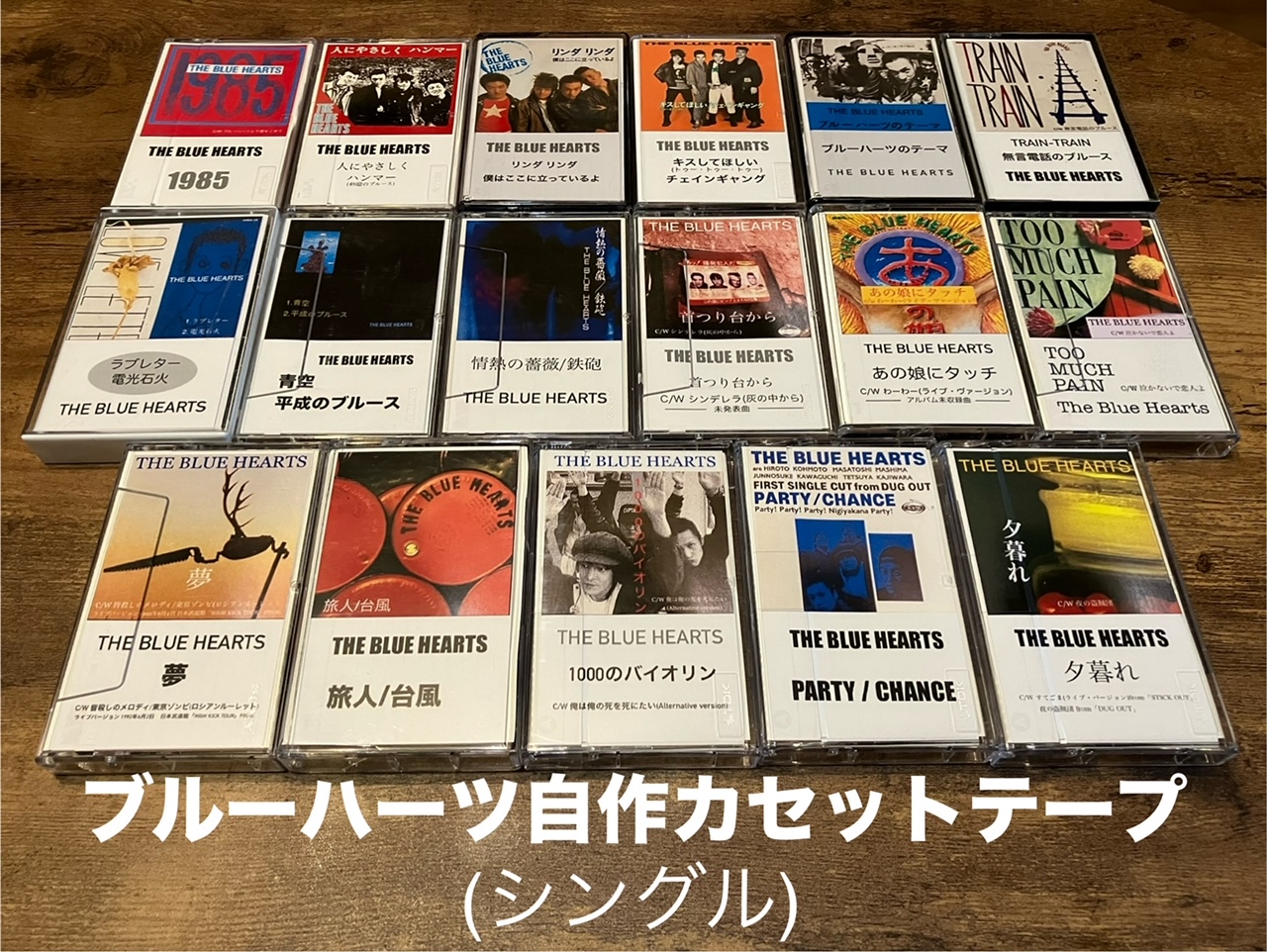

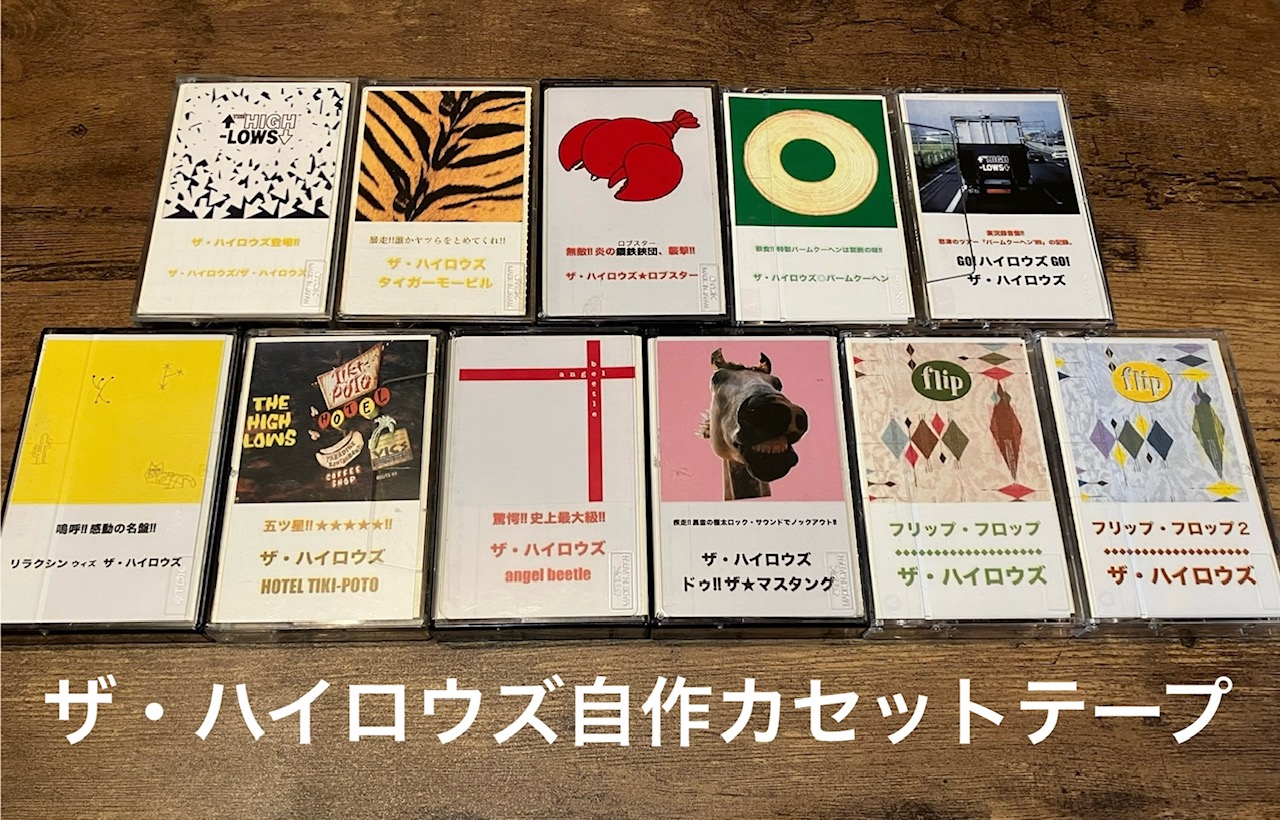

当時発売されたのか分かりませんが、私はカセットテープが欲しかったので自作しました。

1987年のアルバム発売当時はレコード、カセットテープ、CDの3形態でリリースされました。(CDのみ後発かもしれません)

オリジナル発売から30年後の2017年には、それまで入手困難だった『THE BLUE HEARTS』のアナログ盤がリマスターも施されて再発売されました。

1987年当時のオリジナル盤はよく“段ボールジャケット”と呼ばれる薄い段ボール製の個性的なジャケットでした。

再発盤はよく見る普通のレコードジャケットのタイプです。ジャケットが二つ折りのスタイルは見事に再現されています。

1985年12月25日のクリスマスに行ったライブで配布した『1985』というタイトルの曲は自主制作のソノシート(薄いペラペラの小さいレコード)で、かなりの間「幻の曲」と言われていました。今はベスト盤で聴けます。その歌の最後にヒロトが叫びます。

“1985年 日本代表ブルーハーツ!”

この言葉が真っ直ぐそのまんま日本語のパンクロックとして表現された伝説の名盤です。

むろん、日本代表するアルバムです。

その後、ブルーハーツは誰もが知る日本を代表するバンドになったということも確固たる事実です。

尚、10代とかの若い人は必ずこのアルバムを聴いてください。

そうしないとこれからの人生が、個性を否定した「組織のイヌ」になってしまってひどく後悔することになります。

さあ!どうでもいい常識に縛られた負けっぱなしの人生は終わりです。

ブルーハーツがそんなもん打ち負かす瞬間を体験できます。

M1「未来は僕等の手の中」(2:25)

作詞・作曲/真島昌利

伝説の始まりにふさわしい名曲。

今ここで何かを始めるためのマッハ50の勝利宣言ソング。

ギャンギャンと歪ませまくったギターの音が、一発でいかにもパンクロックを聴いているという気分にしてくれます。

未来は自分で決められるというメッセージの超ポジティブな歌。

傍若無人の若さだし、パンクスピリッツだし、マッハ50で駆け抜けてるし、とんでもないエネルギーが爆発しています。

パンクは決して不良ではなく「良」です。

聴いているこちらにも力強さと真面目なメッセージが真っ直ぐに伝わるので、この歌に奮い立つ人も多いのではないでしょうか。

アルバム一発目の音は攻撃的な梶くんのドラムが炸裂して、猛々しくスタートします。

その音はパンチ力が半端ないので闘争心を掻き立てられる瞬間です。

太々しいドラムが響き渡るど真ん中で、ヒロトが勇ましく叫ぶ。

「GO!!!!!」

性急で歪まくりのギター、一際図太いリズムを轟かせるベースの両者が入って、もう自分の興奮を抑えられる平常心なんか保てない。

何もやらない大人はこの音の中には存在さえ出来ない。

間違いなくこいつらは、やる!

巨大な影響力まで持ったパンクスピリッツが、くだらない世の中を打ちのめす。

聴こえる音にエネルギーがありすぎる。

メロディ、歌詞、アレンジ、演奏のすべてがどの瞬間もギラギラに光ってます。

上手いのか下手なのかも分からないほど歪ませた音の豪快なギターソロ。ウィンウィンと唸るチョーキングが炸裂しまくって、私の普段の控え目な闘争心が煽られる。

何か激しい衝動に駆られます。

目の前の物をぶっ壊す必要はないけど、自分を主張せずに我慢する必要はもっとない。

生み出す極意は壊すこと。

「人並み」という破滅的思考はぶっ壊れます。

間奏の後に「未来は僕等の手の中」と高らかに歌い放つヒロトの声は、くだらないものをパンクロックが打ちのめした瞬間の音。

これ、速くて強くてとても真面目だ。

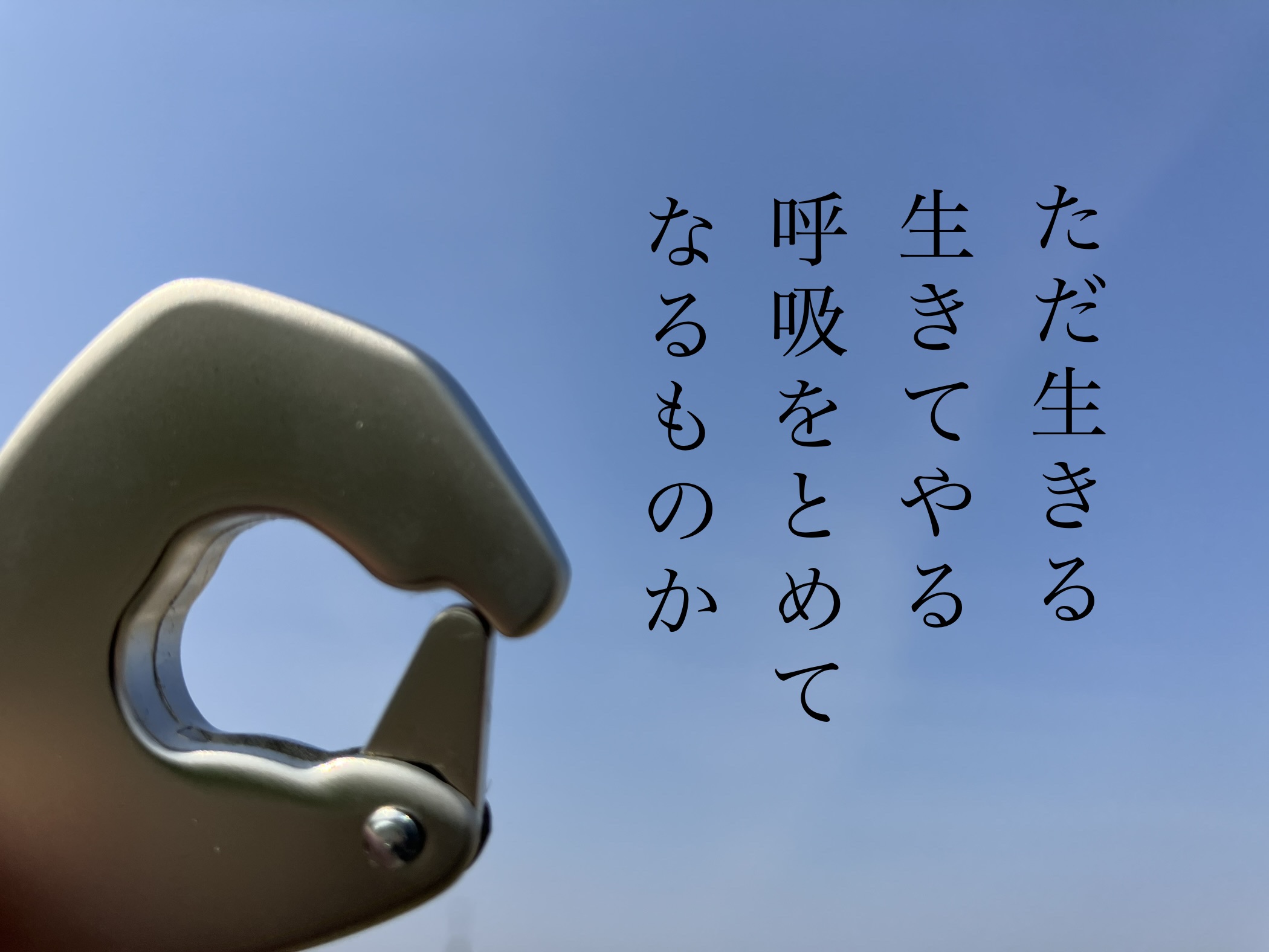

歌詞 : 生きること自体。いかに自分として意味もなくコーフンして生きるか。

生きていることにコーフンしてるって、他人の常識に縛られがちな日本人はあまり言わないです。

死にたいと言ってしまう人はよくいるけど、生きてることが大好きな人はなかなか見ません。しかし今生きている人は全員、本当は生きることが好きだから生きているのかもしれません。

誰かのルールもモラルもいらないという歌詞こそ誠実です。

特に日本人は「同調圧力」という日本にしかない悪しき習慣に支配されて、個性のままでいることを否定されてしまいます。

本当は誰かのルールも常識も自分には関係ありません。この歌でそのことに気づいたのなら真実を握りしめるべきです。

後悔しない生き方を。

アルバムにもブルーハーツというバンド自体にもこういうテーマの歌が多いのは、やっぱり人として幸せに生きるという意味では重要だからなのだと思いました。

ブルーハーツは、無意味な反抗とか反逆とかそういうことだけじゃないんです。

当初はこの位置(1曲目)に「ブルーハーツのテーマ」が収録される予定でしたが、歌詞の問題で収録できなくなり、この歌が1曲目に来たということです。この歌は本来は7曲目に収録する予定だったというのが驚きです。

M2「終わらない歌」(3:04)

作詞・作曲/真島昌利

全てのクズ共への思いやりソング。

応援してくれるのと同時に肯定してくれます。

この歌にも分厚い反骨精神があって生きる気力が湧いてきます。どんな自分でも肯定するキッカケになる歌です。

ぶっちぎりなサビ始まりの胸熱仕様。

梶くんの激しいドラムのカウントでパンクロックが突撃開始。

強烈に歪んだギターの炸裂音はとっくに負ける気なんか一切なし。

シンプルですが「このイントロのフレーズよく思い付いたな」と感じ、急にテンションが上がるほど心に響くパンチ力があります。

マーシーのギターアレンジがいかします。

Aメロはコードを掻き鳴らすというより滑らかな単音を弾くホットなスタイル。絶大なインパクトのある歌詞のすぐ隣に並んで同じ。

メロディにキャッチーさがある。歌詞に美しさがある。アレンジに分かりやすさがある。

どんどん胸が熱くなる。

世間体としての正しさはないけど、自分の頭で考える本物の真面目さがある。

“その他大勢”に組み込まれない完全な個性。

そこら辺ですれ違っただけでも強く印象に残る“普通”とはまったく違うオーラ。

豪速球なメロディと純粋すぎる言葉たちが、今日の折れかけた心を修理してくれるような感覚です。

胸を張って中指を立てる人はいるかもしれないけど、前を向けない人なんかいません。

立ち直れない傷付いた心もありません。

人のことは分からないけど「終わらない歌」に、1mmも心が動かないという人はいないと思います。AIにはない人間の感情で演奏しているからです。

見えてた世界が一瞬止まり、新しくまた動き出します。

3番のサビはアコギとボーカルだけになります。最後のフレーズは差別用語になるため歌詞カードにも記載はなく、音としてもバカデカいギターの音でボーカルがぼかされています。ほとんどの人はだいたい察しはつきます。

・・・・あつかいされた日々

もちろん「キチガイあつかいされた日々」です。よく聴くとしっかり聞き取れます。

歌詞 : 猛烈にパンクロックのやさしさが出ています。それは、この歌を否定する人には決してないやさしさです。

クソッタレの世界と、全てのクズ共と、僕や君や彼等が明日には笑えるように終わらない歌を歌おうという、マーシーのやさしさに心が動きます。真心がやさしい。

世間から誤解されてもしょうがないと決心している強さもあります。とは言え、相手の存在まで否定してしまわず、いつだって思い出すと歌う誠実さが心に刺さります。

全員が必ず明日には笑える個性派ソング。

M3「NO NO NO」(2:26)

作詞・作曲/甲本ヒロト

ヒロトがブルーハーツの前にやっていたバンド“ザ・コーツ”時代からの歌です。

ブルーハーツが何度も「NO」と拒絶する。

マーシーのギターはカッティングを多用した歯切れのいい演奏で、その鋭さがこの曲の雰囲気を決定付けています。

耳触りはやっぱり粗いパンクロックで、ヒロトの歌詞の世界観が胸を撃ち抜きます。

この歌の場合、ロマンチシズムに打ちのめされる衝撃も伴います。強い恋心を感じます。

イントロが聴こえた途端に、キビキビとした音が絶大な攻撃力を誇ります。決して自分たちの大事なものを変えないために攻める音。

訳の分からないアクションで暴れるスタイル。

ヒロトの歌はハッキリとした口調で、自分の平和を脅かす悪意あるものを突っぱねる。

マーシーの鋭利なギターが自分たちの主張を煽りまくる。強力なピックスクラッチもブッ飛んでくる。

河ちゃんの太いベースが歌のすぐ隣で破壊力の重鎮になってる。

その一歩だけ後ろで梶くんのドラムが射撃範囲を拡大してる。

爆発中のこいつたちは、とことん攻めまくる。

強い、激しい、勇ましい。

「NO NO NO…..」と、本気すぎてくしゃくしゃになった顔で力一杯歌うサビは、、、

ダサい事は承知するな、拒めと言っている。

戦闘機よりもパワフルで速くてテンションMAXなマーシーのギターソロ。すごく短いけど情熱的な上に、ただの楽器の音に強いメッセージ性を感じます。

脅威的な悪意を打ち負かす特別な恋心の登場で、私のテンションがまた一つ上がります。

曲のラストでブッ飛んでくるマーシーのピックスクラッチが、遂に戦闘機のジェット音を超越しました。

すべてを受け入れる必要なんてないし、すべてを真に受けるとかつまんないから、、、

今日の答えは「NO」だろうな。

歌詞 : 「戦闘機が買えるぐらいの はした金」という、皮肉な表現の仕方がヒロトの冴えたパンクロックです。

戦闘機より金より大事なことがあると歌う2番の歌詞には衝撃を受けました。

戦争より戦闘機より金よりも“目の前のあなた”の方が大事件だと言い切る、人間の真心をそのまんま表現した歌詞。

恋の衝撃をパンクロックが歌う説得力。

原子爆弾さえかなわないって、ものすごく真っ直ぐな気持ちだし、これにはビビりました。私も人生の中の直近ぐらいでこれと同じ気持ちを経験してます。

M4「パンク・ロック」(3:41)

作詞・作曲/甲本ヒロト

意外にもスローなテンポです。

「パンクロック」というタイトルから速いテンポの歌を勝手に想像していたので、初めて聴いた時は拍子抜けしたのを覚えています。

アルバムに収録されたアレンジを否定する気はまったくありませんが、他にどんなアレンジのアイディアがあったんだろうという興味はあります。

むろん、世間体な思考の人からしたら吐き気がするし大嫌いであろうパンクロック。

嫌われ者のパンクロックが友達になってくれるフレンドリーソングの決定版。

パンクロックのことをどれだけ好きなのかを伝えるブルーハーツからの熱いメッセージ。

ヒロトが相当な衝撃を受けてパンクを好きになった瞬間の気持ちが分かりやすく、ダイレクトに伝わってきます。

イントロで豪快に響く梶くんの無敵なドラム。私の嫌いな一般論を打ち負かしてしまいそう。

キュイーーン!とすかさず炸裂するマーシーのピックスクラッチ。今からみんなの嫌いなパンクをブッ込むぞと宣言してる。

曲の随所にマーシーのノイジーなピックスクラッチが聴こえてくるのが特徴的です。

後で木っ端微塵に破壊するために、Aメロは爆発寸前の衝動を抑え気味のテンポ。少しずつテンションを高めていく単調な感じの控えめな演奏。

パンクのインジケータが最高潮に達したら、ブルーハーツはすべてを解放します。

サビで一気に突き抜けた。爆発した。

ヒロトが真摯な態度で精一杯に歌う。

フルパワーでハイテンション。誰かの心のわだかまりを突き破るエネルギー。

これはいかすアレンジだと思った。

こいつ、パンク・ロックが好きすぎだーー!!!!!

ひたすらウィンウィンとチョーキングしてるだけのような、マーシーのギターソロは世間体としての綺麗好きをおちょくってる。

お前もやれ!と絶対オレにアピールしてる。

パンクロックが汚れた世界を洗い流した。

アウトロでは重めのピックスクラッチが牙を剥きながら、どうでもいい謎のルールにトドメを刺した音がする。シビレた。

本当に美しいものはこの歌だ。

歌詞 : 共感するパンク好きは多そうです。

パンクに対する一般的なイメージをネガティブな表現で歌いながら、自分はそれが好きだと隠さず言い放つ真面目さ。

まじめに考えた結果がパンクロックが好きだと主張しているのがすごくリアルに伝わります。

私にとってはそれがブルーハーツです。ブルーハーツ好きな人はきっと本当の意味でまじめなんだと思いました。

このアルバムに収録されているすべてのパンクロックが、この曲の歌詞で歌っていることに当てはまります。「やさしいから好きなんだ」という言葉にものすごく共感します。

ブルーハーツにそのやさしさがあります。

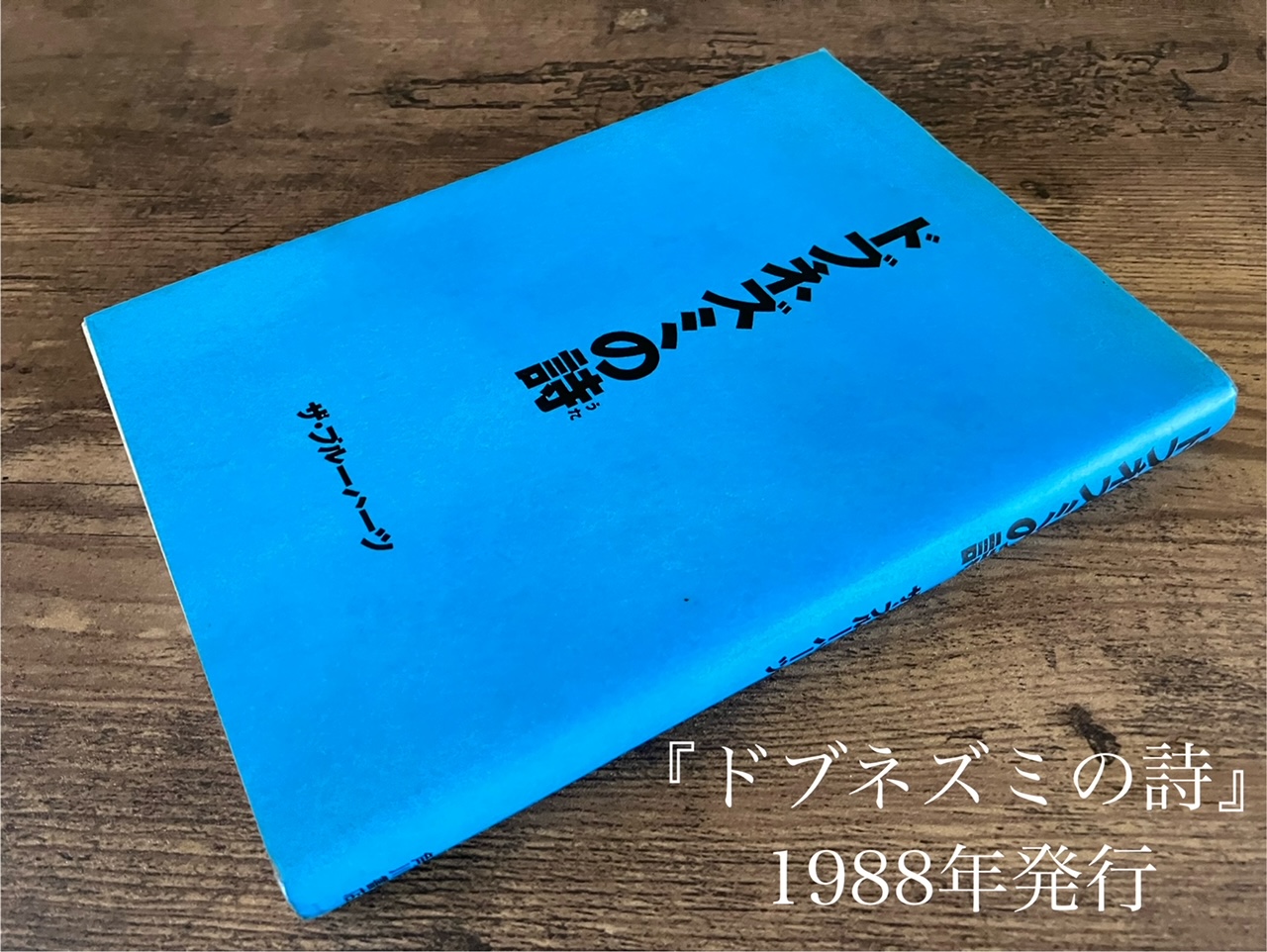

1988年に発売された『ドブネズミの詩(うた)』というブルーハーツの本の中にパンクロックについて誰もが納得するしかない根拠のある発言がありました。

これこそがブルーハーツなんだな。ミュージシャンからこんな本音は聞いたことがない。この発言をしたこの人たちがやるからこそ誰かの人生を変えるような音楽になりました。

M5「街」(3:18)

作詞・作曲/甲本ヒロト

イントロから疾走感のあるシンプルなアレンジのパンクロックです。

シンプルですが、打撃力は圧倒的です。

決して難しくはない演奏でこんなにも熱くなれる情熱的なバンドは他に知りません。

自分みたいな人に出会える、爆発的なフレンドリーソング第2弾。

こらえきれぬ友達との運命の出会いと、生きる希望をくれる人間の生命力溢れる歌です。

この歌が一番好きだという人が沢山います。

受け入れてはもらえない少数派の考え方かなと思ってしまう自分を、お前だけじゃないから大丈夫だよと肯定してくれます。

だからこの歌を聴くと安心します。

私の場合あんまりいないけど、実際に同じ考えの人と出会うと自然と意気投合しますし、お互いを尊重し合えます。

最初はただの友達の歌に聴こえるかもしれないけど、大変貴重な体験を歌っています。

シンプルなアレンジですが、河ちゃんのベースが度を超えて前のめりで、歌自体が他人には止められない疾走感に満ちています。

河ちゃんのベースには歌心があるなぁ。

梶くんのドラムは後ろで歌のリズムを司るだけではなく、つんのめった打撃の音。

ずっと光を放つ。光っていない瞬間はない。

マーシーのギターソロは歌よりも強調されたほどの激しい音で、疾走感+反骨精神が溢れて揺るぎないパンクスピリッツを感じます。

熱いチョーキング多用の粗いパンクロックのギターソロは聴き心地が強烈です。

シンプルだからなのか、すべての音がハッキリしてる。一切の曖昧さがない主張。

太く強靭でありながら、とても伸びやかなヒロトの歌は一言一句がストロングです。

パンクロックから意識を逸らせない。

ノイジーで粗く野暮な感じのパンクロックだけど、心にはあたたかく柔らかく響きます。

歌に大きな優しさを感じるのは、こういうのが世界に一つしかないからです。

聴こえる音が全部、光ってるじゃんか!

歌詞 : 前の曲「パンク・ロック」に登場していた“話し合えるやつ”が、ここでも隣にいるのだと感じます。

ヒロトにとって、相方のマーシーと出会えたことが“爆発しそうな仲間”って歌詞を生んだきっかけではありそうです。

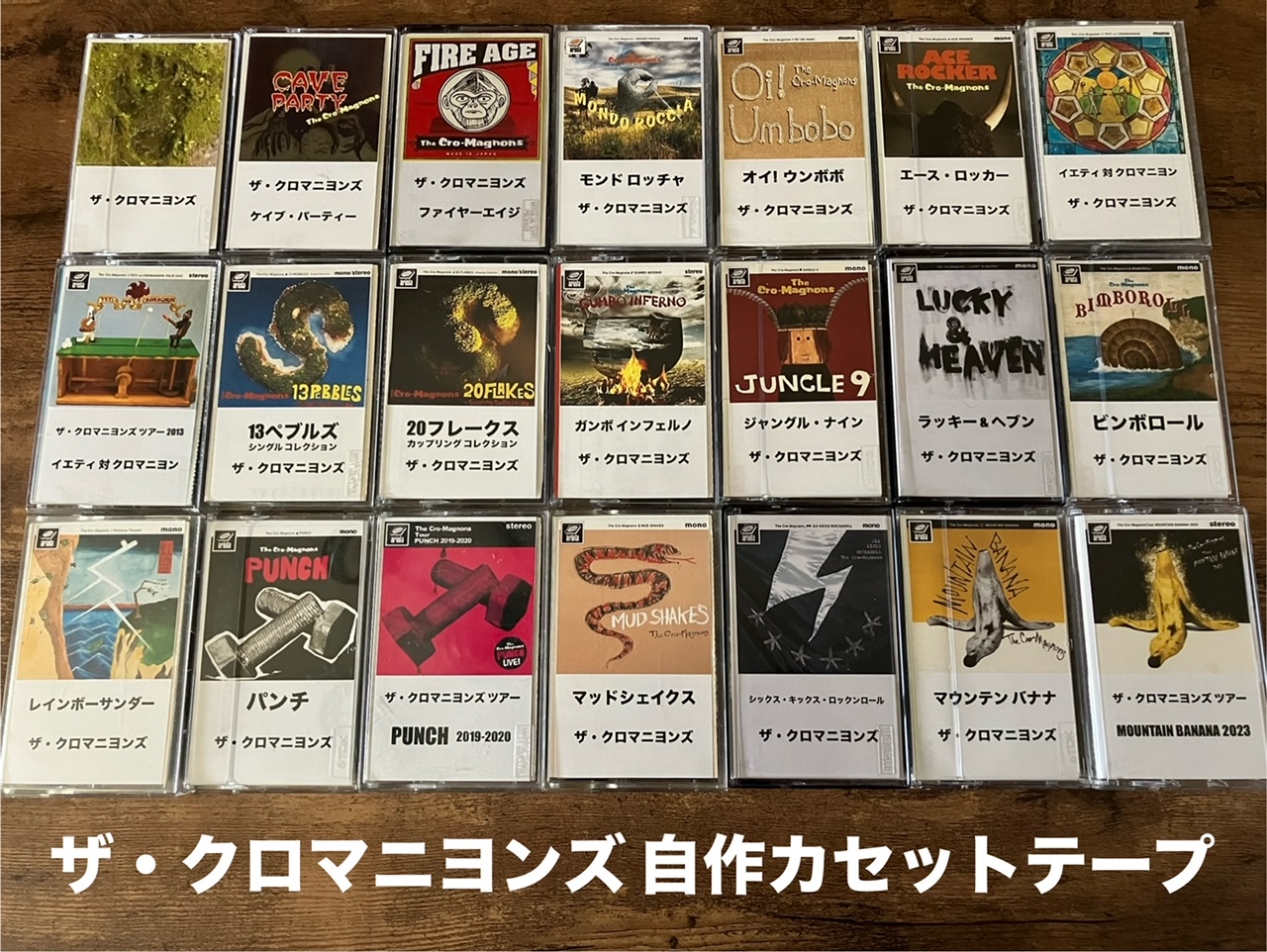

「街」を発表した何十年後にも一緒にバンド(クロマニヨンズ)をやっているという奇跡まで自分たちで作っています。

ラストに楽器陣がめちゃくちゃに盛り上がる中で“命のあるかぎり”やるべきことを叫ぶ歌詞が光を放っていて興奮必至です。

そのままの自分で生きようと奮い立たせてくれる最高にポジティブな歌詞。

ほとんどの人は、生きてやるって思えます。

ブルーハーツから差し出された希望は、素直に受け取る方が幸せになれます。

M6「少年の詩」(2:41)

作詞・作曲/甲本ヒロト

すっかり有名な歌になりました。

凄まじきインパクトがあるからだと思います。

反抗期に作ったんだろうか⁈と思えるほどの若さ故の違和感を共有できるテーマです。とは言え、今まだ他人の人生を生きてしまっている大人にも響きます。

誰の心にも何かが引っ掛かる嘘のない気持ちが、直球で飛んでくる。ミットのど真ん中。

力一杯歌っているとか、力の限り歌っているという印象を受けます。

力んでいる感じがリアリティです。

本当に何か言いたい事がある人や、伝えたい事がある人ってこうなると思います。

「少年の詩」を歌うヒロトから溢れ出ている何かよく分からないものになった瞬間のオーラは、衝撃的です。

イントロが始まった途端に、多くのバンドに影響を与えたシンプルでストレートなパンクの音が聴こえてくる。

マーシーがギターの歯切れのいいミュート奏法を最大限に活かしたイントロに、大きな存在感を放つヒロトのボーカルが入って、制御不能になったのは自分の平常心。

ダサいものを打ち負かしそうな音だ。

そんな1番だけで気持ちはとっくに燃え盛っているのに、その直後にうるさいほどの激しいドラムと、騒々しいほどのベースが加わって『ブルーハーツ』の音になると、高まった気持ちの収拾はつきません。

猛烈な勢いがある、尋常じゃないエネルギーがある、突っ込んでくるパンクロックがある。

すべての音に誰かの心を動かす歌心がある。

ありふれた人並みなんてどうでもいい。この歌にはどうでもよくない並々でない気持ちが全部揃ってる。

4人の歌と演奏の一音一音にそれを感じる。

ゴージャスにチョーキングしまくるギターソロがまた一般論信者をおちょくってる。

短めのギターソロにインパクトがありすぎる。

その音は、なんでお前もやらないんだ⁈と大きな声で言ってる。絶対オレに言ってる。

豪快に鳴り響く「少年の詩」を聴きながら大きく動いた心は、すでにナイフを持って立ってるのかもしれない。

“この歌を大嫌いな人”とは真逆の「幸せ」になるための正解が聴こえました。

声の小さい私を肯定しつつヒロトが歌う。

“ララララ〜ラララ〜 間違っちゃいない〜”

パンクは、、、生きることに真面目だな。

歌詞 : 重要なことに気付けます。

少年は世の中への違和感を払拭する為に行動しようとしています。歌では少年ですが、何かを諦めて何も行動しない大人にも当てはまります。

「そしてナイフを持って立ってた」という比喩表現が印象的です。自分らしさを感じます。

このままじゃいけないと、大事なことに気付いたから、自分の人生を生きていこうというのは勇気ある決心です。私の心にも何かが引っ掛かりました。

実は、私は大人になってから意味がわかりました。「大人たちにほめられるようなバカにはなりたくない」というのは、思考が停止して同調圧力に支配されてしまってるような人にほめられてもしょうがないから、自己犠牲なんかやめて自分を生きようという事だと理解できました。

わがままでもなく、自己中でもなく、みんなと同じものを目指さない“自分優先”という素晴らしい事です。

M7「爆弾が落っこちる時」(2:06)

作詞・作曲/真島昌利

レコードやカセットでは、ここからB面です。むしろ、こっちもA面です。

後半もダレるところは一切ありません。

“いらないものが多すぎる”という有名な歌詞が爆裂するのはこの歌です。

2分6秒はあっという間に駆け抜けるけど、ブルーハーツの激情と、“いらないもの”とは真逆の、あるべきものが凝縮されてます。

絶妙な重みのあるヘヴィーな印象のイントロ。

歪んだ音のギターのフレーズが難しくはなく、これまたパンクロックからの思いやりです。

これなら私にも出来ます。

キンキンしながら強烈に歪むギターの音は、パンクに興奮した時のギンギンな耳触りです。

ギターソロなんてなし。なのにマーシーのギターが特別なインパクトで記憶に残ります。

魅力のある反逆的な音だからです。

もしギターソロがあったら曲が長くなってしまって潔さ全開の2分6秒を実現できない。

ヒロトが歌っていること(歌詞)も一言一句を逃さず聴き取り、心の底で感じてみたいと思わせて、実際にそうさせるキレがあります。

尖ってる。棘がある。そこに魅力がある。

すべてを受け入れる事はなく「いらないものが多すぎる」と何度も断言する真摯な態度にはいい意味での影響を受けます。

区切り、決着、落とし前、歌を聴きながらそんな言葉たちが気持ちの中に浮かびます。

突撃してるパンクアレンジ。全体的に感じる重みが、勢いだけの軽率さを吹き飛ばしていて非常に心地いいです。

私はいらないものにケジメをつけたくなった。

この歌を不快に感じる人は不誠実だと思います。誠実とは他人に合わせることや、思考停止で従うことではないです。

そういう人の上にだけは、爆弾が落っこちてきそうな予感がしました。

パンクロックという正直者の爆弾があるかもしれない。

歌詞 : ただ歳をとっているだけで魅力はない、自分より上の世代や立場からの圧力みたいなものを感じます。

社会派な歌詞なのかもしれません。

重要なポイント→言いたいことは言うべきだと、この曲は歌っています。

「爆弾」とは、上の立場の人間だったり年上の人からの発言、決定事項、勝手なルールという受け入れ難いものだと言えそうです。

何も言わないのなら自分がそれを全部受け入れたってことです。だけどこの歌からは自分の頭で考えている誠実な態度が伝わります。

“いらないものが多すぎる”

忖度なし。おもてなしもなし。自由があり。

自由という幸せでいるために自分の意志を優先することが大事だとこの歌から学びました。

自由よりも価値があるものなんてない。

M8「世界のまん中」(2:20)

作詞・作曲/甲本ヒロト

歌詞の問題で収録できなかった「ブルーハーツのテーマ」の代わりに収録された曲です。

何度か聴くと急に、これは人気曲であるという事に気付く熱い体験をしました。

世界の片隅で生きてる人なんかいないんだよとブルーハーツが私を認めてくれて、自分を卑下してしまわないための歌。

それは“生きる”を選ぶための歌。

明日もちゃんと目を覚そうと決心出来ます。

誰にとっても今いるその場所こそが世界のまん中なんだというメッセージ性が強く表現されているのが好感度高いです。

アレンジはノイジーで騒がしくてシンプルなパンクロックです。

遠慮のない疾走感が露出されていて、生きてる人間が全速力で駆け抜けてるイメージ。

人間には“生きる”と“生きない”があるけど、毎日「生きる」方を選んだために感じる、間違いや恐れや生きないを選んでしまいそうな気持ちとか、人間の真実が聴こえてきます。

歌からわずかに感じるネガティブな気持ち。

とは言え、確実にこれ以上ないポジティブで締めるので勇気が湧いてくる歌です。

いつも心のネガティブをポジティブに覆すのがブルーハーツ。

太々しいほどのダイナミックな音のイントロ。

演奏に芯があって「生きる」方を真っ直ぐな心で選択した覚悟まで聴こえてる。

歌い出したヒロトの歌声は生命力が光ってる。

迷いつつも我武者羅に生きてる感じが人の心を動かす。ヒロトの歌心が突き動かしてる。

「世界のまん中」のこの声、この演奏、この勢いは、うまくいかない時の救いになります。

マーシーのギターの歌心も聴けます。サビで入るギターのチョーキングによる盛り上げ。輝かしい音はキンキンしてて尖ってて太陽よりも眩しい。音が光る奇跡。

河ちゃんのベースに注目してみると、絶え間なく動く心臓の音が聴こえてきました。人が生きる根底になってる。

梶くんのドラムは世界のまん中から放つ強力なリズム。全員にここはど真ん中だと意識させる激しい打撃。片隅からはこんなに強い音は聞こえてこない。

歌から溢れ出してるのは、光ってる生命力。

心を奪われながら「生きない」は選べない。

歌詞 : お日様が昇るのは誰にとっても100%平等です。それを忘れてはいけません。そう気付くだけでも世界が変わります。

聴いた人全員に、世界の片隅なんて存在しないんだよと大事なことを教えてくれます。世界の片隅なんか捜しても見つかりません。

そこは世界のまん中だからです。

後半のヒロトの「生きる」ことにちなんだ歌詞には特に熱い決意を感じます。自分を生きるという現実は厳しいけど、それでも生きるという事に命をかけるって言葉に奮い立つ心が沢山ありそう。

M9「裸の王様」(2:50)

作詞・作曲/真島昌利

前の歌から間髪入れずに激アツな魂で始まるのが衝撃的です。

誠実なマーシーの世界観を感じられる歌です。

イントロなしで、いきなりヒロトとマーシー2人の激情した歌声なのが胸熱な演出。

しゃがれた声を張り上げて歌うマーシーのボーカルには、心の中に密かに持っている反抗心がシビレます。

世の中の裸の王様をこの目で見てしまった自分の経験上からなのかもしれませんが、これは燃えます。

ダサいものをブルーハーツが誠意を持って蹴っ飛ばします。

すごく元気で明るい音の軽快なアレンジ。

とは言え、軽率さはなくパンクの反骨精神が突っ込んでくる。自分の頭で考えてる真面目さがあります。

演奏が始まった途端にキラキラした光の粒が四方八方に飛んでくる。絶対光ってる。

一瞬の滞りもなく疾走する感じ。ビビって止まったりしない。怒られても笑われても駆け抜けてるいい感じ。

ルール無用でぶっちぎる勢いがある。

マーシーの、いつもより長めのギターソロ。

これぞパンクの、自己優先的ギターソロ。

悪しき習慣を突っぱねるパワーがあります。要望には、強い態度でまったく応じようとしない決意がそこで鳴ってる。

断固拒否する本物の正義感。

こいつたちは屈しない。そしてやり遂げる。

聴こえてる音の頑丈さがそう言ってる。

童話の「裸の王様」に出てくる子供がその言葉を叫んだ時の気持ちになれます。

私のような謎のルールに屈してしまっている大人にこそ響くかもしれません。

世の中で「裸の王様」に出会うことはありました。彼らは何も持っていない。人として大事なことがすっぽ抜けてる。ひどくつまんない。きっとブルーハーツを聴いていない。

この歌を聴くと奮い立たってしまって大声で叫びたくなります。

歌詞 : 怒られたとしても、見たまま感じたままに言いたいことは言ってしまう「同調圧力」に屈しない誠実さがあります。

“王様は裸じゃないか”

炸裂しました。服を着ていない人に裸じゃないって言い続けるバカバカしさを一撃でへし折りました。

歌のラストに裸の王様に対しての、何を学んだの?という問いかけが最高です。きっと何も学んでいません。そんなの見ればわかる。

最後の歌詞では「サヨウナラ」とバカバカしさと決別するカッコ良さに私は感化されました。

正直者が、ニセモノの常識を打ち負かす音が聴こえます。

M10「ダンス・ナンバー」(1:28)

作詞・作曲/真島昌利

超高速な打撃系パンクのフルパワー。

フルボリュームで応答すべき、ブルーハーツからの思いやり。

前の曲「裸の王様」の最後の音が鳴り終わる前に、強引に突然始まる感じはインパクトがあります。

「ダンス・ナンバー」の一番の印象は“超高速な歌”です。テンポが速すぎて何やってるのか分からなくなりそうなほどです。

超高速で、しかも演奏時間1分28秒という短すぎる衝撃。

ブルーハーツの中で一番演奏時間が短い曲。

ライブバージョンの速さなんか異常です。

この歌はとてつもない攻撃力を誇ります。

極限のテンポの速さが、思っているだけでやらない怖気付いた心の背中をグッと押す。

「オイ!オイ!オイ!」のコーラスは強靭で、いかにもいかついパンクロックな聴き心地。

バキバキ、ゴツゴツとした印象の柔らかみを排除したようなアレンジ。ギャンギャン、ジャキジャキと歪んでてすげえ強そうな音。

ブルーハーツが激情してます。

テンポが異常に速い分、必然的にヒロトの歌も早口気味です。それなのにひと言も聞き取れない言葉なんかないほどハッキリしたボーカルが圧倒的です。感情だけで歌ってる。

絶対に激情してます。

間奏の前にマーシーの痛烈な魂のシャウトが入ります。その凄まじさにうずき出した自分の気持ちをもう無視していられない。

私も激情してます。

この歌は特に音に迫力があります。すげえ硬い感触もあります。誰かが折ろうとしても歯が立ちません。折れないからこその反骨精神。

素晴らしくうるさい音が頑固だ。

初めて聴いた時は、何だこの歌は⁈とか、こんな歌があるってことがすげえ!という衝撃を受けました。

パンクロックは折れない、曲げないための柔軟な頑固だ。

歌詞 : 他の誰かが決めた形式、常識なんて関係ないと自分として生きることを“推奨”しています。

ライブ中のヒロトの、見たこともないような感情を爆発させたパフォーマンスは、歌で言っている事の一番わかりやすい見本です。

サビの歌詞が完全に味方をしてくれます。

カッコ悪くたっていい、そんなこと問題じゃないとすべての強くはない人に勇気を与えます。その姿を笑う奴はトーフにぶつかって死んじまえと一蹴してくれるブルーハーツの思いやり。

余談 : アルバム 『THE BLUE HEARTS』にはマーシーボーカル曲が入っていないと落ち込んでしまった人に朗報。

「ダンス・ナンバー」にはマーシーが歌っているバージョンが存在します。

※音源の発売はされていません。

同じ歌詞を歌っていますが、テンポを落としてアレンジがまったく異なるので全然違う曲に聴こえます。私にはドンピシャなアレンジでした。

「ダンスナンバー」を作詞作曲した本人が歌うと、こういう解釈になるんだなと心を鷲掴みにされました。このリズムの方が歌詞の内容がより刺さりやすいです。同じ歌でもマーシーバージョンは4分くらいあります。

マーシーファンならこっちのが好きかもしれません。“死んじまえー”の後の“オー!”と何度も叫ぶところがたまらなく好きになります。これ正式にリリースしてほしかったです。

M11「君のため」(4:18)

作詞・作曲/真島昌利

真心が恋した時のパンクバラード。

あれだけ高速で激しく短すぎる曲のあとに、このアルバム唯一のスローなバラードは、ここになくてはならない曲だと感じずにはいられません。

そう感じた瞬間には心がワーッ!!!と輝いて「音楽」の素晴らしさを実感します。

最近は曲単位で音楽を聴くのが極自然だと聞きますが、このアルバムを1枚まるごと聴いていくとやはりアルバムとしての構成、曲順、音がバッチリと心に届きとてつもない感動が全身にまで広がります。

ブルーハーツ自身がそれを意図して作っているから当然です。

そんな素敵な事を特に感じるのは、静けさの中でうるさいくらいの恋心が鳴り響くイントロです。

一瞬で、これは無視できない歌だと悟ります。

マーシーの歪ませぎみのアルペジオがバラードにもあるパンクらしさを感じさせます。

心の込もったヒロトの歌が、私の心を動かしてしまうほどの説得力を放っています。

こんなに真っ直ぐなラブソングはありません。

傍若無人な勢いで突っ込んでいくのではなく、思いを丁寧に伝える真心が一番前にある感じ。

誰にでも分かる言葉で伝える、溢れてる恋の想いが伝わってきます。

だからブルーハーツが奏でる恋の気持ちのど真ん中で聴いている気分。

その音から感じる特別な思い。

決して何万個もある愛じゃなくて、ひとつしかない恋なので、そこら辺では拾えません。

簡単には手に入らなかった気持ちの歌。

相手と積み上げた真心が宇宙まで届いた場合にだけ心が共感できる恋のバラード。

バラードとは言え、随所にパンクの荒々しさを感じる瞬間のあるスペシャルなアレンジ。

そこに「君のため」と、ブルーハーツの魅力があります。

歌詞にある“Baby”の部分ではマーシーのコーラスが入って、最高潮に高まった大切な恋心を感じて胸がキュッとなります。

歌い方が、ヒロトは「ベイビー」マーシーは「ベイベー」と聴こえます。

演奏時間が4分を超えるのはこの歌だけですが、イントロが始まった瞬間から心を奪われ続けて全意識が集中しているので、これも2分台の時間に感じます。

むしろ、もっとやってくれ。

こんなにも恋した気持ちと誠実に向き合ってるパンクのバラードならずっと聴いていたい。

愛で汚れた世界を洗い流してく光。

歌詞 : 柔らかくてロマンチックで、誰が聴いてもラブソングだと一発で分かるマーシーの恋への誠実さ。

間奏にも歌詞があり、マーシーの胸を打つほどに情熱的なギターソロの隣で、ヒロトのセリフが入るのが特徴的です。

相手を大好きでいる気持ちの言葉です。

「好きです」と、照れることもなく心を込めて伝えられるヒロトには尊敬の念を抱きます。

最後には「神様よりも好きです」ってわざわざ言わなくてもいいことをハッキリと伝える想いの深さがあたたかいです。

ダメな大人が歌う“愛の歌”は、溢れる下心にうんざりする。

誠実なパンクバンドが歌う“恋の歌”は、心の柔らかい部分をもっと優しくする。

M12「リンダ リンダ」(3:22)

作詞・作曲/甲本ヒロト

ブルーハーツのメジャー1stシングルで、1番の人気曲。

飛び起きる朝の目覚ましになりそうな、活気と瞬発力があります。

アルバムの中で唯一のシングル曲ですが、収録されたのはアルバムバージョン。特にアルバムバージョンという表記はありませんが、シングルバージョンとはアレンジが結構違います。

これは間違いなく一発録りの勢いです。

アルバムバージョンはイントロにアコギの音があるため、前のバラード曲「君のため」からの繋がりが感動的にスムーズです。

当時、本人たちはシングルバージョンを気に入ってなかったらしいです。確かにこのアルバムには合わない感じのアレンジで、メジャー感(ポップス感?)が出ているのでその気持ちはわかりました。

ここに収録されているのは度を超えたシンプルなアレンジのパンクロックなので、本人たちも気に入っているのかもしれません。

美音のアコギと共に「ドブネズミ〜」と歌い出すので、誰が聴いても衝撃的です。

アコギとボーカルの静寂的なイントロ部分を歌い終わると、突然フルパワー&フルボリュームで「リンダ リンダーー!!!」とサビのフレーズが始まる胸熱アレンジ。

もう寝ていられない。全員の心が奮起する。

凄まじい活気と猛烈な勢い。

初めて聴く時は大抵の場合、ドブネズミに綺麗なイメージは持てません。

ドブネズミが美しくて優しいと胸を張ってアピールするパンクロック。

心地よい圧迫感と無謀なゴリ押し感。

無謀やらなくて何が変わるんだとブルーハーツは言ってる。

世の中で認知されている物事の一般的なイメージの限界を打破するのがこの人たち。

弱さも迷いも一切ないヒロトのボーカル。意志がハッキリしていて、並々でない強さと揺るぎない自信を感じる歌声。

聴いた人に誰だって持てる勇気を提供してるから、素直な気持ちで受け取るべきです。

梶くんの速くて激しい8ビートが一打ごとにパンクの光を放ちます。強打、連打の時なんかは光の惑星が飛んできます。一撃で打ち倒すパワーもあります。

河ちゃんのベースは「リンダ リンダ」の一番の“強さ”の部分。ブイブイしててヘナヘナしてない。この音がなければ負けてしまうかもしれない。

簡単なコード弾きのみで特別な魅力をブッ放すマーシーのギター。エレキは思いっきり歪んだ音で、初期パンクの反抗心を倍にしたようなインパクト。

単純なのに信じられないくらい華やかです。

難しいギターソロなんかなし。

そんなもんなくても記憶に残る豪快な音。

これならオレにも出来ると、高校生の時に自信を持ってギターを買いました。個人的には初めてギターを弾けるようになった曲です。

メジャーデビューでドブネズミとか偉大だ。

一時的な流行ではなくその普遍性が偉大です。

ラストのサビの繰り返しではすべての音がものすごい音圧で畳み掛ける。平常心を取り戻してる余裕なんてありません。

「リンダ リンダ」には強い力を感じます。

そこら辺にある強さではありません。

“決して負けない強い力”です。

歌の世界に自分の物語がリンクするドラマチックな歌。

「リンダ リンダーー!!!」って、実は意味が分かってないけどとにかく強烈です。

歌詞 : ヒロトにしか出来ないし、パンクロックにしかありえない美しいドブネズミの詩。

やさしさ、あたたかさと歌っている辺りヒロトにとって「ドブネズミ」とはパンクロックのことかもしれないと感じます。それをパンクらしく「ドブネズミ」という言葉で表現したのは後にも先にもヒロトだけです。

絶大な威力を持つ歌詞、“決して負けない強い力”この言葉こそが「リンダ リンダ」のとてつもないパワーそのものです。

「リンダリンダ」について、作者のヒロト本人が“これ大丈夫かな?”と思いながら作ったという話を何かで目にしました。

それから「リンダ リンダ」とは何なのか、作った本人がよくわからないと言っています。

なんかよくわからないけど、とにかくカッコいい!、ロックにはそんな魅力があります。

意味なんてググるな!感じろ!!!!!

ラストの全員での畳み掛けるほどのパンクコーラス“リンダ リンダー!!!!”の魂全開の高揚感で、決して負けない気持ちになったところでアルバムはおしまいです。

1988年に発売されたブルーハーツの『ドブネズミの詩(うた)』というタイトルの本の最後のページに書いてある言葉が衝撃的です。

これだけ濃い内容の12曲がたった30分ちょっとで、一瞬もダレることなく駆け抜けたブルーハーツの1stアルバムでした。

聴きごたえたっぷりで意識がそれない。

アルバムからは強く心の自由を求めている気持ちが聴き取れるし、パンクのやさしさが溢れ出ています。

全曲が誰にでもマネできるほどの簡単な演奏ですが、この人たち以外の誰かがやったところでカッコよくはなりません。感性とエネルギーが違います。

このアルバムの真摯なやさしさは人生で一度は聴くべきです。一度というより何度も聴くことになるはずです。

つまり名盤です。

本作『THE BLUE HEARTS』リリースの半年後には『YOUNG AND PRETTY』という2枚目のアルバムを発表してしまったほどに、デビュー直後のブルーハーツにはエネルギーが爆発してました。

『ドブネズミの詩』より

パンクは優しかったよ。正直で、真面目でさ。なんか涙が出るくらいに優しくてさ。

ありがとうございました。

また読んで頂けるとものすごく嬉しいです。